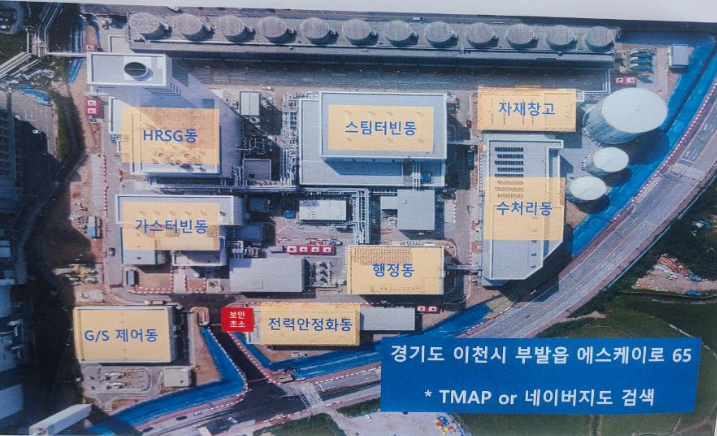

1. 기업개요

- 발전소 공정 및 제철공정에 필요한 발전용 기자재를 설계, 제작, 설치, 시공하는 발전기 자재 전문기업

- 2021년 기준 HRSG 글로벌 시장 점유율 37.2%로 세계 1위. 공급지역은 중동, 아시아 (미국 X)

- 2005년 Foster Wheeler로 부터 HRSG 생산라이선스를 얻고, 2020년 원천기술 완전히 인수

- 주요 고객은 전력회사 및 발전사업자, 국내외 대형 건설사, 포스코를 비롯한 제철회사등 주로 아시아 지역

미국향 레퍼런스는 2014년 미국 발전소 운영업체 Calpine에 380MW급 주기기 HRSG 2기를 공급

2011년에는 미국으로 원전설비(AP-1000 프로젝트) 출하

- 주기기는 HRSG , 보일러가 있으며 보조기기류는 복수기(Condenser), 열교환기(Heat Exchanger), 탈기기(Deaerator)등

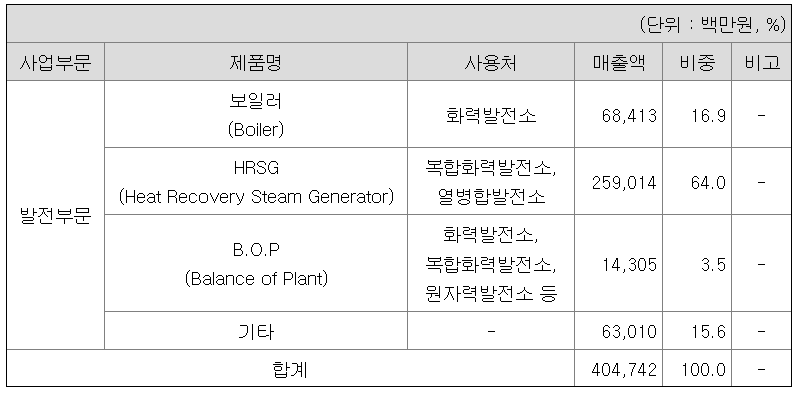

- 사업부문 매출 및 비중

- 생산 capa는 주문 생산 방식으로 프로젝트별 제품별 특성에 따라 상이하기 때문에 정확히 계량화하기는 어려움.

현재 capa 증설계획 특별한 것 없음. 대략 8000억 CAPA는 만족. 필요하다면 아웃소싱 계획

1)LNG 복합화력 발전 : HRSG

- 천연가스로 가스터빈을 돌리고 폐열을 회수하여 물을 가열하여 증기로 증기터빈을 돌림

- 24년 수주 1.4조중에 1조가 HRSG

- 중동, 아시아(일본,한국등)로 진출. 글로벌 점유율 1위(30% 육박. 아시아는 50%)

- HRSG는 대략 1GW당 1000억 이상 매출 발생. 붙어 가는 옵션에 따라 천차만별이기는 함. 점점 환경관련 설비등이 붙음

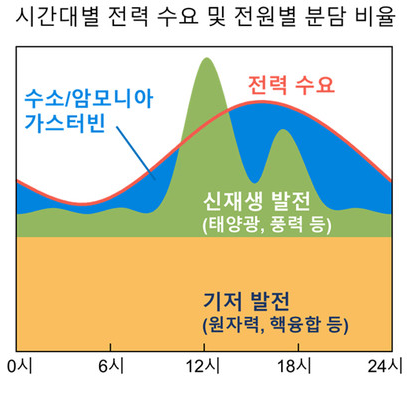

- 현재 중동의 인프라 투자와, 신재생 에너지 확대에 따른 기저발전원 확대 싸이클. 현재 최소 28년까지는 수주가 이어지는 상태.

- 사우디아라비아는 막바지, 새로운 수주로 카타르 기대

- 정유시설(오만 두쿰지역)등 인프라 투자와, 대규모 태양광 사업을 하면서 기저 발전원인 LNG 가스 발전소가 늘어난다.

- 그린수소 생산기지 확대. 여기도 기저 발전원 LNG 발전소 필요.

2) 석탄 보일러

- 동남아, 아프리카에서 여전히 수요 존재

- 올해 수주 계획에서는 안잡음. 하지만 동남아 수주 가능성 매우 높음. 보통 3000억이 넘는 수주

- 트럼프는 석탄 발전을 북돋움

- 암모니아 혼소발전을 신성장 동력으로 미래 먹거리로 낙점. 28년 부터 수주 기대 (22년 부터 준비)

3) 원자력발전 - 원자력 보조기기 및 SMR 주기기

- 신한울 3,4호기 기준으로 기당 1500억 정도됨

- 체코등 다른 원전도 이정도 수준

4) EPC 사업

-연간 2000~4000억 정도 수주를 목표로 함. 작년에 "수원 열병합 발전소"로 2000억 중반대 수주 성공

- 작년부터 EPC 사업 진출하여 기존 제조업 탈피.

- stock -

2. 투자아이디어

1) 가이던스 상향

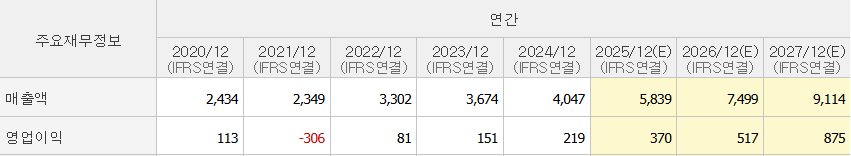

- 연초 시장 컨센서스(from 네이버)

- 25.03.12 컨퍼런스 콜에서 가이던스가 연초 시장 컨센서스 상향

매출 6000~7000억을 제시. 톤은 6000억 후반대. 마진 미드~하이 싱글이 공식적인 대답. 톤은 더 높아질 수도 있음

여기다가, 동남아 보일러 수주가 발생한다면(가능성 꽤 있음) 연초 시장 26년 컨센서스가 25년으로 당겨지는 그림

- 수주는 24년 49건 1.9조가 총액이고 기납품액이 4800억 수주잔고 1.4조. HRSG가 1조 수주

25년 연초 컨센서스는 수주 8000억원 이었으나, 이 후 1조원으로 상향되고, 25년 1~2월 2달간 중동향 HRSG 수주 4000억을

받으며 하반기 포함 중동만 HRSG 수주예상 7000억에 일본 및 우리나라 수주로 3000억 추가되어 HRSG만 1조이상으로 상향.

EPC 2000~4000억, 원자력 1000억원, 보일러 3000억원대 까지 하면 1.5조는 충분히 가능해 보임.

- 보통 수주를 받으면 6개월 정도 후 부터 매출인식 시작하고 1.5~2년 후 매출인식 완료

- 역사적으로 볼때, 전년 수주잔고의 반정도가 올해 매출로 달성. 24년 수주잔고 1.4조로 25년 7000억 정도 예상.(컨콜과 부합).

- 그렇다면 24년 수주잔고 1.4조+ 25년 신규수주 1.5조 - 25년 매출 7000억 = 25년 수주잔고 2.2조원

- 26년 매출은 1조원 이상도 가능

- 상반기때 바짝 수주를 땡겨 받으면 올해 말부터 매출인식 되면서 4분기 또 서프라이즈 가능

- 미국의 LNG 강매가 가능한 나라는 한국, 일본, 대만으로 봄. 중동은 X. 유럽은 러시아 LNG가 끊기면서 미국 LNG 수입 확대중 LNG 가격은 더 떨어지고, AI 싸이클이 쿨다운이 진정되고 상방 진행된다면 기저 발전원으로 석탄, 원자력 -> LNG , 원자력으로 넘어가는데 원자력은 오랜시간이 걸림. LNG가 적합

2) HRSG 싸이클이 다년간 지속 예상

- 변압기 싸이클이 있었다. 그 다음 케이블... 그리고 나서 화두가 된게 그래서 발전소 해답은 뭐지? 신재생?, 원자력?, LNG? SMR?

- 헤매다가, 트럼프가 올라오면서 그 가닥은 LNG로 좁혀지고 있는거 같다.

- 앞으로 제조업 경쟁력은 인건비가 아니다. AI를 통한 자동화가 진행되면서 전성비를 지나서 전력생산비 자체가 제조업의 경쟁력이 될 것이다.

- 트럼프는 LNG를 팔고자 한다. 그래서 LNG 수출 터미널이 이슈가 되었고, 액화를 위한 공랭식 쿨러 제조 업체들의 주가가 올랐고, 미드스트림인 조선업이 이슈가 되었다.

-게다가 lng 가격은 많이 하락하였고, 공급이 확대 되면서 lng 가격은 더욱 하락하리라 본다.

- 이제 마지막 다운스트림인 가스 발전소 주기기인 터빈과 HRSG를 봐야할떄가 왔따.

- 변압기 뜰때와 똑같다. 순서대로 가고 있다. 결국에는 전체가 같이 갈 것으로 본다.

- 물론 변압기는 HVDC, MVDC, LVDC로 변경될 수도 있을 것이지만,

- 그 중에 우리나라가 글로벌 1위하는 것이 비에이치아이의 HRSG이다. 터빈은 두산에너빌리티가 이제 막 시장 진입 단계

- 중동향도 24년, 25년 단발성 피크가 아니다. 중동 수요는 28년까지 인프라 투자, 신재생 에너지 확대에 따른 LNG 기저 발전원 확보로 인한 지속이 담보. 그 이후도 이어질듯

-사우디아라비아는 20GW규모 LNG복합화력발전소 패스트트랙 프로젝트 추진. 그 결과 25년 초 부터 중국 하얼빈일렉트릭과 사우디향 HRSG 2930억원 수주 쾌거.

- 동남아까지 AI 데이터 센터 확대에 따른 수요가 폭발한다면? 무엇보다 On-Site 발전원으로 지배적인 위치. 수소연료전지가 지리적, 시간적, 외부상황에 영향이 적지만 발전단가는 lng 발전보다 3~4배 비쌈.

- 현재는 효율성 때문에 HRSG는 가스터빈 발전소의 필수 주기기로 포함되고 있다.

- LNG 수급에 대한 최근 자료들이다.

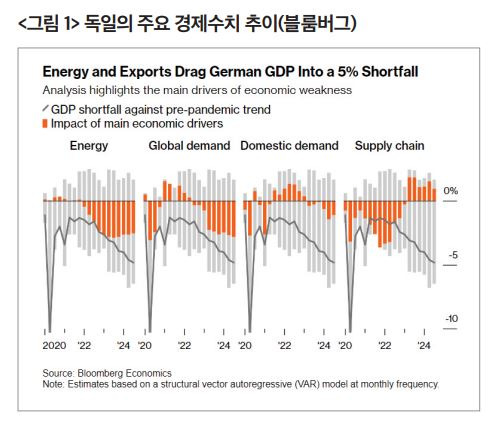

- 위 그래프는 Bloomberg 자료를 토대로 한 한전경영연구원에서 24년 10월에 발표한 글로벌 에너지동향 보고서 관련 내용이다.

-lng 수급은 지역별로 다르다. 유럽 하향, 아시아, 미국 상향. 전체적으로 23년 대비 30년까지 36% lng 수요 증가를 애기함.

- 이유는 탄소배출 저감을 위해 기저발전소로 석탄발전소 저감 및 아시아 시장(중동, 중국) 인프라 투자에 의한 성장을 애기함. 유럽은 탈탄소 정책으로 인해 유럽 에너지 정책은 lng 발전소 감소를 목표로 하고 있다. 표면상

- 여기서는 26년까지 수요>공급, 27년 부터 수요<공급을 애기한다. 즉, 탈탄소 발전소로서 한계를 애기하는거 같다.

- 10년전 신재생 에너지 성장 추이를 애기할 때, 석탄, 석유, 가스는 거의 안쓸 것이라 애기했던게 생각난다.

- 그런데, 기저발전원으로 lng 복합화력발전소는 아래 데이터를 봐도 줄지는 않는다. 이것도 현재 추세 반영 X

- 언론이나 연구소에서 애기하는 것과 달리 현장에서의 반응은 다르다.

- LNG 복합화력발전소의 핵심기기인 터빈에 대한 수요가 급속하게 올라오고 있다.

- 이유는 첫째, 기저발전원 감소에 대한 부작용. 둘째, AI 데이터 센터 확대에 기인한다. 물론 전력인프라 있어야 AI 애기는 그 뒤에 가능.

- 당분간은 LNG 증설의 시대로 점치고 있다. 조선(LNG운반), 가스터빈 발주와 궤를 같이 함

- 즉, 현재 주식시장은 아직은 LNG 붐을 크게 반영하지 않고, 터빈업체들도 선제 케파 증설은 X

- 글로벌 대형 가스 터빈 생산업체는 3~4개 남짓. 글로벌 공장 10개 남짓. 공급이 비탄력적인 상황

- 유럽도 탈탄소에서 슬며시 발을 빼는 모양새.

- 아래그래프를 보면 구조적으로 독일은 망해가고 있다. 높은 에너지비용, 낮은 노동생산성, 구조적 산업경쟁력 저하에 기인

- 백약이 무효. 현재, 유럽은 발전원별 점유율에서 신재생을 50% 육박, 화석에너지를 30% 언더, 원자력은 20%대로 유지하며

신재생을 70%까지 올릴려고 하고 화석에너지를 줄일라고 한다. 원자력은 국가별 차등이 있는데 독일은 원자력 0% 달성

- 미래에는 제조업 경쟁력은 전력비용으로 귀결. 그 중간다리 가스 발전을 줄일 수 있을까?

- 급격한 기저발전원을 줄이면서 부작용은 터졌다...(동켈플라우테, 라니뇨..)

- 미국도 마찬가지지만, 유럽도 덕커브 현상이 심화되고 있다. 오히려 부족이 아닌 간헐적 과잉이 문제를 심화.

- EU의 에너지 인터커넥터를 끊으려고 한다.

- 독일은 견디다 못해 탈석탄을 철회했다.

- 무탄소 에너지로의 전환에서 기저발전으로 석탄발전소도 쉽게 못줄이고, 그 징금다리 역할에 가스발전소만한게 없다.

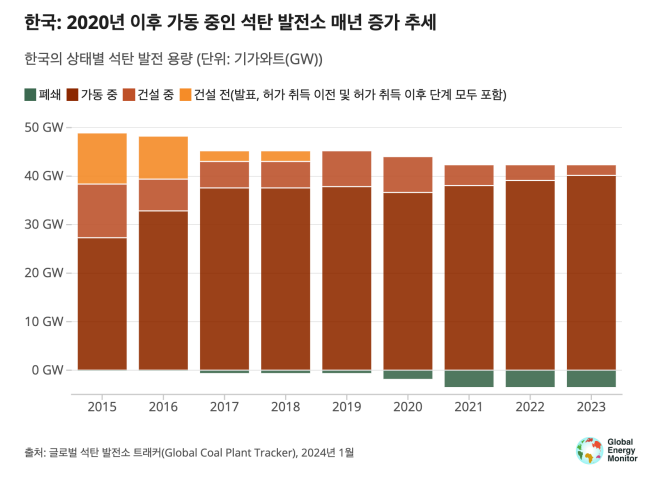

- Global Energy Monitor; GEM 에 따르면 글로벌리 석탄화력발전소는 폐쇄 및 절반 이상이 가동률 줄이기에 들어갔음에도 불구하고, 전세계 석탄 발전 용량은 2015년 대비 11% 증가했으며, 2023년 글로벌 석탄 사용량 및 발전용량은 사상 최고치를 기록. 이것의 주요인은 중국. 중국은 자동화와 전기료 하향으로 제조업 경쟁력을 유지하게 됐다. 물론, 미국과 유럽도 석탄발전소의 폐기를 점차 늦추고 있으며 소규모로 진행중.

- 인도에서는 2016년 이후, 그 어느때보다 많은 11.4GW의 신규 석탄발전소 프로젝트 검토중. 중단됐던 프로젝트도 부활 검토중.

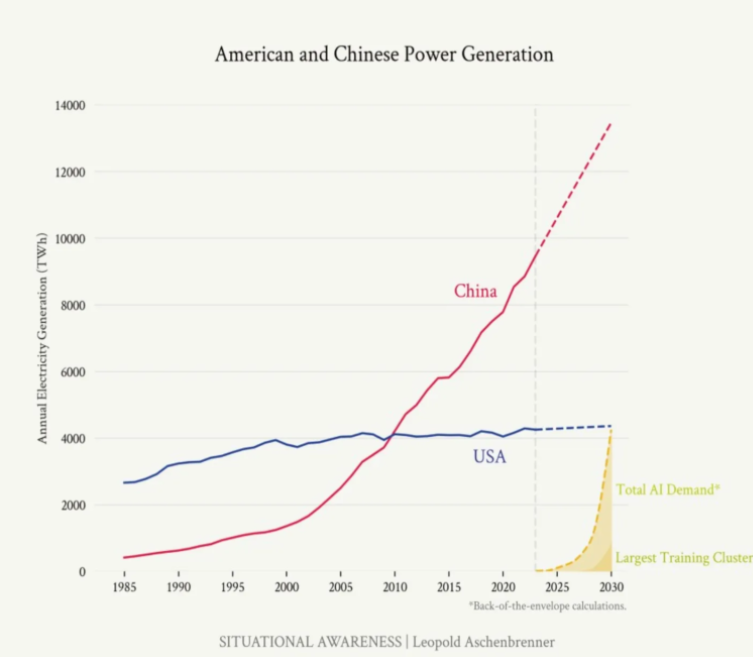

- 미국과 중국의 전력생산 케파 차이. 과거 제조업 경쟁력은 인건비였다면, 현재 제조업 경쟁력은 전력비용이다.

그런데, 미국이 제조업 강국으로 염원하고 있고, 미국이 말하는 제조업은 AI와 자동화를 통한 첨단 제조산업을 의미한다.

똥줄이 타는 상황. 중국이 너무나도 부담스러울 것이다.

- 미국은 과거 10년간 평균 0.2% 수요 증가분만 있었음. 반도체의 발전으로 인한 효율이 좋아지면서, 전기가 부족했던 적이 없었는데, 24년, 25년 각각 전년대비 2.7%, 1.4%의 전력 수요 증가. 이유는 AI 데이터센터.

-미국은 과거 20년간 9% 증가, 앞으로 20년간 38% 증가 예상

- 이런 일이 예상됨에도 불구하고 가스터빈 업체들은 CAPA 증설을 안하는 상태.

- 이유는 과거 수차례의 "Boom & Bust" 사이클을 경험한 뼈아픈 기억때문에 차라리 덜 팔고 말지.

- 2017~2019년 지멘스는 풍력 사업부에 대한 섣부른 투자때문에 크게 흔들렸음.

- 이 말은 당분간 피크아웃은 없을 것이라는 뜻.

- 일부 컨설팅 업체만 빠르게 가스 발전소 전망치를 상향중. 아직도 시장은 예정된 붐을 반영안하다가 최근에 시작하는 모양새

- 실제 업체들도 알고 있음. 2029년까지 가스터빈 capa 예약되어 있는 상태.

- 지금 가스발전소를 계획한다면 터빈을 받고 설치할려면 2030년 설치를 예상해야하는 상황

- 글로벌 연간 50GW 가스터빈 설치량이 AI로 인해 10GW만 늘어도 공급 숏티지 급속

- 그것을 반영하여 2030년 초반 가스터빈 OPM 20%까지 상향 전망중. 하지만, 2000년 초반 "가스 붐" 시절 OPM 27%에는 못미치는 상황.

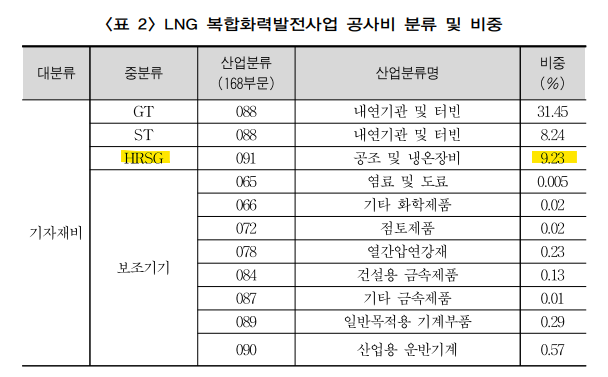

- LNG 복합화력발전사업 기자재비중 HRSG는 가스터빈>HRSG>스팀터빈>보조기기 순으로 20% 정도의 비중

- 터빈의 쇼티지와 함께 단가 인상, 마진확대가 HRSG까지 당연히 낙수효과 있음

- 다만, 현재 LNG 가장 큰 이슈는 미국의 LNG 수출 터미널 확대로 다운스트림인 HRSG까지는 들여다 보지 않다가 최근에 빛이 들어오기 시작.

- LNG 수출 터미널확대에서는 공랭식 열교환기 강자인 SNT 에너지가 가장 큰 수혜를 얻고 있음.

- HRSG는 그 뒤의 일임. 따라서 섹터내 후순위로 생각했는데 이제는 봐야 할 때임. 그리고 주가에 일부 반영되는 모양새

- LNG를 터미널로 수출하고 배가 실어오고 그 이후의 일은 LNG를 이용한 복합화력 발전소. HRSG의 차례가 다가옴

- 확실한건 현재 터빈 수주만 봐도 2030년까지는 확실하고 조선업 싸이클이 그를 뒷받침함.

- 방산산업 처럼 구조적 성장의 초입인지 5년간은 보장된 상황인지는 아직까지 확언은 못함.

- 하지만, 미래 제조업은 전력비용이 가장 큰 경쟁력의 저울질이고 기저발전원이 꼭 필요한 상황.

- 기저 발전원은 석탄, 원자력, 복합화력발전으로 좁혀지고,,, 원자력은 10년 걸리고, 석탄과 복합화력발전중 합리적인 선택은 무엇일까?

3) 미국향 HRSG 영업시작

- 게다가 미국 지사를 통한 미국 영업팀을 올해초 꾸리고 아시아 EPC와 함께 견적제시 및 영업 시작.

- 미국에서 터빈 시장은 GE Vernova, Simens Energy, Mitsubishi Heavy 3사가 글로벌 시장 과점중

- 현재 글로벌리 비에이치아이가 아시아, 중동 Nooter Eriksen이 미국으로 양분하고 있는 상태. 그밖에 GE, Vogt, Delta등 군소 HRSG 업체들이 몇개 더 있음. 지역별로 조그마한 HRSG 기업들은 존재함 원래는 더 많은 업체들이 있었는데, 인수 합병 되면서 거의 정리가 됨. 10년간의 어둠의 시기동안 많은 회사들이 인수 합병되면서 조정이 많이 되고 강한자만이 살아남음

- 미국 같은 경우 발주는 EPC 일괄발주가 주임. 민간발전사업자나 전력회사 SPC, 공공기관이 발주. 여기서 터빈업체가 BOP와

주기기 HRSG를 끌고 들어옴

-즉 터빈업체를 통해 같이 들어가야 함.

- 비에이치아이는 GE나 미쓰비시와 HRSG 공급계약 레퍼런스가 있음

- 게다가 두산에너빌리티가 터빈 개발완료하여 시장진입 시작. 3사가 과점하는 시장에서 긍정적으로 봐서 4대 메이저로 진입시작

- 터빈 업체 진입시 10년 정도의 기간동안 시장의 검증이 필요했으나, 터빈 숏티지가 생기면서 두산에너빌리티의 진입속도가 26년으로 빨라질 서프라이징 가능성 있음.

- 올해까지 영업 및 견적을 넣으면, 내년에는 계약 가능성을 소통하고 있음.

- 하지만, LNG 수요가 급속화 된다면? 미국향 계약이 서프라이징으로 발생할 수도?

- 미국 가스 발전소는 연간 6~10 GW 설치되는데, 2030년까지 연간 설치량이 12~13GW 순증하여 20GW 설치된다면?

- 글로벌 가스발전소 설치량 50GW에서 미국향만 10GW 순증한다면 20% 순증. 공급 비탄력성에 의한 숏티지 심각

- 미국만 10GW인데, 중국, 유럽, 러시아, 동남아는?

- 그렇다면 관세장벽 때문에 문제가 될까? GE의 생산기지는 한국에 있다. Nooter Eriksen도 미국내 공장 X, 지멘스도 미국 공장X

- 어차피 다 관세에는 동등한 입장.

- 현재 비에이치아이는 중동이나 아시아에 HRSG 납품할때는 한국 공장을 이용해 직납하거나, 설계후 현지 아웃소싱을 통해 공급을 하고 있다.

- 미국에는 한국 공장에서 납품할 것으로 예상.

- 현재 미국내에서 전력 발전소 로드 투어를 한바퀴 마쳤다. 몇군데 견적서 제출하였고, 결과를 기다린다. 계속해서 시도할 것이고, 내년이면 계약 가능하리라 전망

- 결국, 앤드 유저인 전력 발전소의 입김이 가장 세고, 그들은 가스터빈 업체의 입김을 가장 많이 받고 있다. 앤드 유저에게 홍보를 하고 있고, 가스터빈 업체는 다양하게 접촉중. 그리고 에이전트를 통한 EPC 업체들과 컨택중. 투트랙 전략

4) 원자력

- 원자력은 두산에너빌리티의 장기간 고속성장을 의심하지 않는다면 아직 숫자가 안나오고 있지만 사실 가장 길게 갈 수 있고 가장 큰 모멘텀

- 미국 오클로와 뉴스케일파워 주가는 테마가 아니다. SMR은 미국의 장기적인 에너지 정책 방향이다.

- 비에이치아이는 핵연료취급계통(FHS), 원자로 보호 계통 덮개(CPRSS)등 핵심 부품을 독점적으로 개발 및 공급.

- 이외에도 원자로 격납 건물 철판(CLP), 여과 환기 시스템(CFVS), 사용후 핵연료 운반용기(CASK)등 원전 안정성 유지와 방사능 차단, 냉각 기능을 위한 부품 제조중.

- CASK 사업은 27년부터 개화활 전망

- 체코 원전 본계약은 상반기 중 체결(6월?). 보조기기 계약은 올해 말, 내년초 예상

-게다가 비에이치아이는 뉴스케일파워등 글로벌 SMR 기업에 원자로 냉각계통 부품 공급 밴더로 등록

-HRSG 기술을 바탕으로 SMR 주기기에도 진출 가능

3. 리스크

- LNG는 지구온난화 지수가 높다. 왜냐면 이산화탄소 배출때문이 아니라, 운송 과정에서 나오는 메탄이 온난화지수가 높기 때문에

- 탈탄소 입김이 다시 쎄지며, 기술의 발전으로 LNG가 밀린다면?

- 하지만, 앞으로 5년간에 그런일이 발생할까? 가스발전소가 한번 짓고, 몇년 쓰고 버릴 것인가? 짓겠다고 마음먹으면 계속 가야함

4. 벨루에이션

- 연초 시장 컨센서스가 1년씩 앞당겨 지고 있는 모양새다.

- 그렇다면 수주잔고로 본 26년 예상 매출은 1조 이상이므로, 컨센서스로 1년 앞당겨진 26년 매출 9000억에 영업이익 800후반대는 보수적이지 않을까?

- 변압기등 전력회사들이 PER가 X20은 넘어가고 최고때는 X30도 훌쩍 넘었다.

- 26년 forward PE는 BASE X20, BULL X30을 줄 수 있을거 같다.

- target 시총은 1조 ~ 2조 중반대까지

- 전력기기들이 많은 의심을 구간을 거치고 올라가면서 검증했기 때문에, SNT 에너지는 쉽게 그 길을 갔고, 비에이치아이도 그러지 않을까

'기업이야기 > 비에이치아이' 카테고리의 다른 글

| 비에이치아이 수주 가이던스 상향 (0) | 2025.04.25 |

|---|

댓글